recensione di Elena Maria Duso al libro

Adele Corradi, Don Lorenzo, qualcosa da ridire, a cura di Cristiana de Santis e Germana Resenterra, Edizioni Clichy, 2025.

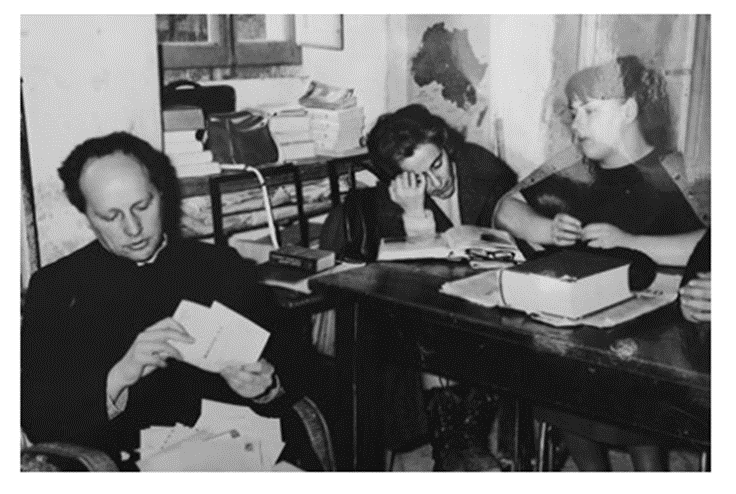

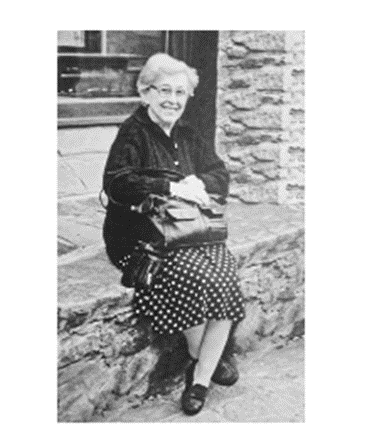

(foto tratta dal libro)

Una sua vecchia zia definiva Adele «anima leggera». Anche io condivido in pieno questa definizione. È stata e ha vissuto tutta la sua vita da «anima leggera». (p. 70)

Così dice di lei l’amica Pasqualina Cassella nella testimonianza contenuta nel volume in questione, e la definizione sembra attagliarsi benissimo ad Adele, la professoressa che accompagnò don Milani nei suoi ultimi anni di vita e che gli sopravvisse per più di mezzo secolo, fino a mancare, alle soglie dei cent’anni, lo scorso autunno.

(foto di Pasqualina Cassella, tratta dal libro)

Era leggera Adele, oltre che fisicamente per la sua figura minuta e aggraziata (si veda la foto), per l’ironia acuta e il senso dell’umorismo tipicamente toscani, che condivideva con il priore, per la mancanza di narcisismo, al punto che poteva ripetere:

ero identica alla professoressa a cui hanno scritto la Lettera. Ero identica: tutti i difetti ce li avevo. (p. 36)

In realtà, Adele era sì una professoressa, ma «diversa da tutte le altre» come scrisse don Lorenzo nella copia di Lettera a una professoressa che le donò (p. 141), per cui potè accettare – senza alcun dubbio e grata della fortuna capitatale – di rimanere accanto a don Lorenzo, in seconda fila, da eroina, come lui stesso non osava chiederle ma certo sperava facesse.

«Se vuole fermarsi qui, mi dà una mano, ma non posso chiederle di fare l’eroina: si prenderà cura dei figlioli di un altro e ameranno me invece di lei». Adele ha sempre accettato questa sua posizione di seconda fila: è stato un tratto caratteristico di tutta la sua vita. (p. 143)

Nella sua modestia, all’inizio Adele quasi non si capacitava di essere stata scelta (con un laconico «Torni a trovarci!») laddove tanti letterati venivano sistematicamente allontanati da don Lorenzo. Ma con l’andar del tempo, si rese conto dell’importanza che poteva avere per portare avanti la scuola e gli affetti del priore (non a caso, dopo la sua morte prese con sé e allevò i tre fratelli Alpi che lui aveva adottato), fino a poter scrivere scherzosamente all’amico Alberto Maggi:

Il povero don Lorenzo ha avuto una fortuna pazzesca a vedersi piovere in casa un angioletto come l’Adele. (p. 162)

Sia chiaro: non è stata mai una figura passiva, al servizio di don Lorenzo, ma era piuttosto una donna capace di tenergli testa ed esprimere il suo parere. Già il libro precedente, Non so se don Lorenzo, scritto da un’Adele novantenne, uscito nel 2012 per Feltrinelli e arricchito nel 2017, testimonia la sua capacità di guardare al priore in modo diretto, franco, senza alcuna idolatria, rifuggendo dal santino don Milani e presentando invece una figura a tutto tondo nella sua complessità. Tanto che qualcuno ha detto che si tratta del più bel libro scritto su di lui…

Adele, in effetti, era molto diversa da don Lorenzo, ma riusciva a capirlo particolarmente bene per tre motivi: «era donna, era molto religiosa e apparteneva a una famiglia borghese simile a quella dei Milani» (Padre Corzo Toral, ivi, p. 145). Quindi riusciva ad accettare allo stesso tempo le sue scelte radicali di povertà e l’amore per il tartufo o gli stivaletti di pelle, che la spingevano a portare al priore qualche omaggio speciale per il suo palato, che borghese rimaneva.

Per lei, che aveva sempre esercitato il suo mestiere nelle scuole pubbliche con entusiasmo ma provando anche una vena di insoddisfazione, Barbiana si presentava come un’utopia fatta realtà:

ripensando a Barbiana, capisco che l’ho sempre vista come un’utopia divenuta realtà per volontà di un uomo eccezionale, come una realtà che don Lorenzo inventava ogni mattina. Don Lorenzo inventava i suoi ragazzi ogni mattina. Sapeva benissimo che dicevano bugie e che non erano esseri eccezionali ma non ci ha mai «creduto» in questa realtà meschina e tutto il giorno continuava a inventare quella realtà diversa nella quale Marcello era il bambino più bello e intelligente del mondo. (p. 57)

Ecco il primo dei due soli punti fermi del ‘metodo’ Barbiana (che un metodo poi non era) secondo Adele Corradi: conoscere e amare profondamente i propri alunni. Il secondo, ancora più fondamentale, era puntare sempre a sviluppare il loro spirito critico per renderli uomini liberi. Una sintesi mirabile del messaggio di don Milani.

Il libro che recensiamo oggi è davvero un testo singolare e difficile da definire: un insieme di memorie e testimonianze, assemblato negli ultimissimi anni dalla stessa Adele Corradi, amorevolmente assistita dalle due curatrici e amiche: Germana Resenterra, amica di una vita, e Cristiana de Santis, che nel 2017 andò a intervistarla per la prima volta, dando inizio a un intenso rapporto epistolare con lei, come racconta in un bel post del suo blog .

Il titolo, Don Lorenzo. Qualcosa da ridire, viene spiegato così dalla stessa autrice:

Mi sta a cuore pubblicare questi scritti per due ragioni implicite nel titolo del libro. Ridire infatti significa «ripetere» e anche «contestare». E a proposito di don Milani mi sembra opportuno ripetere cose già dette di lui se possono servire a farlo conoscere. Perché don Milani è famoso ma non conosciuto. Molti, forse moltissimi di quelli che lo ammirano non lo amerebbero se lo conoscessero. Dei suoi scritti hanno letto qualcosa e approvano alcune delle sue idee. Tutto qui. E proprio perché se ne parla senza conoscerlo diventa necessario e anche doveroso contestare qualche volta quel che di lui è stato detto. (p. 18)

e le curatrici aggiungono:

Ad Adele premeva soprattutto riaffermare, chiarire, ribadire gli aspetti fondamentali del Milani. Ma ridire vuol dire anche «obiettare», proprio perché sono tanti gli equivoci su questa singolare figura. (pp. 180-81)

Il volume, introdotto da una prefazione di Goffredo Fofi, raccoglie dunque una serie di scritti della stessa Adele e, nella seconda parte, le testimonianze di alcuni suoi amici, tra cui spiccano quelle del padre scolopio spagnolo José Luis Corzo Toral che fondò due scuole sullo stile di Barbiana, dove praticava la scrittura collettiva, e di Padre Alberto Maggi, teologo e biblista dei Servi di Maria, residente a Montefano, che Adele considerava l’ultimo dono ricevuto da parte di don Lorenzo. E se quest’ultimo le voleva bene senza però manifestarlo apertamente con gesti espliciti di tenerezza, padre Alberto mantenne per anni con lei un’affettuosa corrispondenza WhatsApp, facendole compagnia nelle ultime fasi della vita.

Ma ci sono anche tante lettere scritte dalla stessa Adele a una giovane laureanda, Valentina Oldano, alla quale dobbiamo la splendida edizione critica di Lettera a una professoressa uscita per i Meridiani nel 2017; una letterina per papa Francesco finora inedita, una lunga e potentissima testimonianza sugli ultimi giorni di vita del priore, anch’essa mai pubblicata prima, e tante belle foto.

Particolarmente interessante per gli insegnanti sono i primi due capitoli. Il capitolo 1 – Un’insegnante alla scuola di Barbiana. Un’esperienza da archiviare? – contiene, come recita il sottotitolo, «schegge liberamente scelte per una testimonianza limitata e soggettiva», ed è dedicato ad approfondire quanto Adele Corradi aveva osservato in prima persona a Barbiana. Dopo alcune importanti osservazioni sul metodo, o meglio sui Metodi, perché variavano a seconda delle circostanze, sempre adattandosi ai bisogni contingenti, ma tenendo ben fermi il punto di partenza e di arrivo su cui si veda sopra, si riprende un testo sulla scrittura collettiva apparso in appendice alla seconda edizione del volume precedente (pp. 161-172), ma lo si approfondisce partendo probabilmente da una serie di domande intelligenti che Cristiana de Santis, molto esperta di questo tipo di scrittura, aveva posto alla stessa Adele durante una sua visita nel 2022. Viene anche riprodotto e commentato uno schema dattiloscritto inedito conservato tra le sue carte in cui sono illustrate le fasi della scrittura collettiva. Sono pagine ricche di preziose indicazioni metodologiche che arricchiscono quelle – pur molto dettagliate – di Lettera a una professoressa e che devono assolutamente essere lette da chi voglia praticarla.

Il capitolo 2, Si parla ancora della scuola di Barbiana. Chiarimenti, aggiunge altre informazioni sulle lezioni, che non erano affatto frontali, sul multiculturalismo di Barbiana e ancora riflessioni sulla scrittura collettiva.

Ma non possiamo dire di più: il libro merita assolutamente di essere comprato e letto!